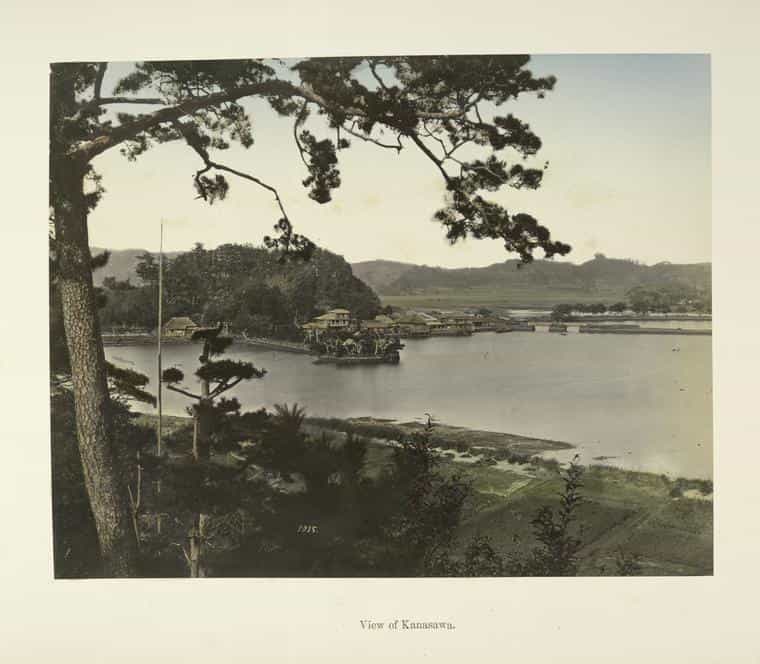

画像c The New York Public Library, 2016

ここ数年、コロナ禍で人との関わりがさまざまに制限され、癒しを求める人も増えたためか、犬や猫などのペットを飼う人が増えています。

明治時代には、今とは違う状況や理由から「うさぎ」をペットとして飼育する人が増え、「うさぎブーム」を引き起こしています。

今では考えられない「うさぎブーム」によるバブルが起き、高額な「うさぎ税」が課されていました。

そんな明治時代に起きた「うさぎブーム」にまつわるバブルや、バブル崩壊による「うさぎ」の悲しい終焉をご紹介します。

明治時代に起きた「うさぎブーム」とは?「うさぎ税」とは?

鎖国から一転して開国した明治時代の日本には西洋からさまざまなものが入ってきて、「ざんぎり頭を叩いてみれば、文明開花の音がする」という有名な言葉のように、庶民の生活様式を一変させています。

そんななか、西洋から「アナウサギ」が入ってきて、もともと生息していたノウサギとは違う可愛らしい雰囲気や多彩な被毛の模様に、当時の人々は魅了されます。

飼育のしやすさも、明治初期にペットとして飼う人を急増させ、「うさぎブーム」に火をつけています。

うさぎを飼うことがひとつのステータスとなったことで、各地でうさぎの売買が活発になり、毛並みや毛色、耳の形などでランク付されたうさぎが高額で取引されていたようです。

その結果、人気となった更紗模様の雄うさぎは、種付け用として非常に高音が付くなど、「うさぎバブル」も引き起こします。

そんな人気の更紗模様の雄うさぎの1回の種付け料が、当時の米約60kgに相当したという資料もあり、いかに高騰していたかがわかります。

「うさぎバブル」による弊害も増え、行政は「うさぎ税」の徴収も行っています。

明治時代の「うさぎブーム」を崩壊させた「うさぎ税」と顛末

明治時代の「うさぎブーム」は、人々に癒しやペット飼育の楽しさだけでなく、高額転売による実益ももたらしたため、「バブル」も引き起こしています。

うさぎの飼育に夢中になるあまり、仕事をせず日常生活に支障をきたす人が増えたり、転売をめぐる詐欺事件や殺人事件など、多くの弊害も問題となっています。

そのような状況に、行政も見過ごすわけにいかず、大阪ではうさぎを転売する「市」や集会を禁止したり、東京でもうさぎの集まりを禁止しています。

それでもブームの沈静化はみられず、東京都では、うさぎ1羽に対し月1円を課税するという「うさぎ税」を導入し、飼育するうさぎの届出も義務付けしています。

届出の義務違反には、2円もの罰金が科されています。

ちなみに、明治時代の1円は今の20,000円に相当すると考えられ、いかに高額だったかがわかります。

その結果、うさぎバブルは崩壊し、転売目的で飼育していた人やブリーダーに投げ出されたうさぎたちは、悲しい顛末を迎えています。

明治時代にあった「うさぎブーム」と「うさぎバブル」

さまざまな西洋の文化やモノが流入した明治時代に、在来種の「ノウサギ」とは違う愛らしい姿と被毛の多様さが人気を博し、「うさぎブーム」を巻き起こします。

「うさぎブーム」は高額転売による「バブル」も引き起こし、人々に多くの弊害も問題となり、行政が抑制のために「うさぎ税」を導入し終焉を迎えています。

一連の「うさぎブーム」は、今の犬や猫のペットブームの裏に存在する悪質なブリーダーによるさまざまな問題も連想でき、時代は違うものの犠牲となる「動物の命の扱い」について考えさせられる騒動ではないでしょうか。