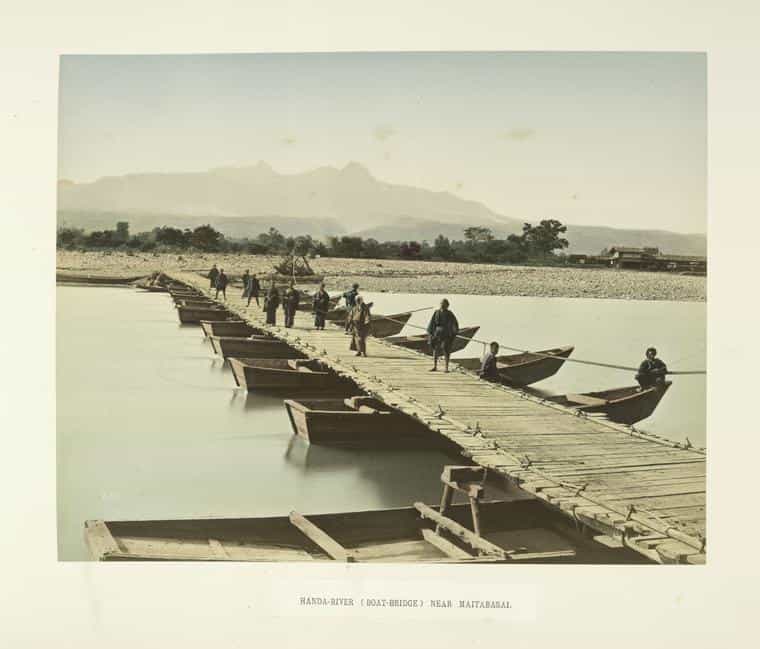

画像c The New York Public Library, 2016

明治時代には、現在につながる多くのものが作られ、その中で重要なものの一つが学校という教育制度です。

今回は、明治時代に基礎が作られた日本の教育制度についてご説明していきます。

日本の近代教育の最初の法律「学制」

明治4年の廃藩置県直後から準備を始め、明治5年に発布された「学制」が日本の近代教育の始まりとなりました。

それまでは寺子屋や私塾が存在していて、基礎教育のための小学校の設立と普及は問題ないように思われましたが、実際には大きな壁がありました。

それは、一家で仕事を持っている家庭、特に農村部や商家などが、読み書きと計算だけで充分だと言って反発したことです。

当時は子供も働き手に含まれていて、政府が決めた学校というものに通わせることは必要性がないという考え方が一般的だったのです。

学校で勉強を教わるよりも、子供のうちから家業の現場で仕事を覚える方が将来の役に立つ、というスタンスだったと考えられます。

3回の改革を経てできた明治時代の教育制度

農村の人々のの反発などにより、明治政府は教育制度を見直していく必要がありました。

第一次教育令では、まず初期教育が必要として小学校の普及に注力し、「地域の実情に合った教育課程を各自治体の教員と委員が作る」ことなどが定められました。

また、小学校の児童の就学は、父母及び後見人の責任とされて、最低1年4カ月は学校に通わせなければならないとされました。

そして第二次教育令では、「小学科の3年課程を修了するまで毎年16週以上修学しなければならない」などが定められ、現在の道徳に当たる修身や儒教の教えも取り入れられました。

そして第三次教育令が数年後に発令され、「小学教場」という、現在の小学校の簡易版が作られました。

それまでの小学校では授業料を払わなければなりませんでしたが、この改革によって授業料は徴収されないことになりました。

この経費は区町村費で賄われ、これによって安心して子供に教育を受けさせることができるようになったのです。

意外と遅かった女子教育

明治時代になると、欧米に留学して女子教育を目の当たりにした渋沢栄一や伊藤博文らによって、日本の女子教育の必要性も唱えられるようになりました。

彼らによって女子教育奨励会が設立され、小学校を卒業した14歳以上17歳以下の者を対象とした、現在の中等教育に近い女子師範学校を作りました。

明治時代に入るまでは、女子が勉学に励むことは概ね否定的であり、女子には教育は必要ないという考え方が一般的だったのです。

岩倉使節団の一人・津田梅子は女性の教育の普及に尽力し、後に津田塾大学となる「女子英学塾」を設立して、日本の女子教育に大きく貢献しました。

また、明治時代の教育というと「教育勅語」があげられますが、これは法律ではなく天皇を敬うというスローガンに近いもので、天皇が神格化されていた時代には法律以上に重視されていました。

一歩間違えれば洗脳にもなってしまう可能性がある教育、現在では「記憶力・暗記力」よりも「情報を取捨選択し、自分で考える能力」が教育の一番の課題となっています。